Hallo ihr

Wald-,

Garten-,

Umwelt-,

Selbstversorgungs-

und sonstige FreundInnen!

Wir, Monika und Bernd, laden euch zur Baumpflanzaktion 2013 in "Füchsleins Naschgarten" ein.

Wer mitpflanzt, kann später auch miternten.

Wann? Sonnabend/Sonntag 2./3. November

Wo? Münchehofe bei Müncheberg, Alte Seestraße 7

Wie kommst du von Berlin dorthin?

Mit Oderlandbahn (NEB) ab Lichtenberg (7.34, 9.34, 11.34, 13.34, ...)

Richtung Kostrzyn, bis Obersdorf,

Fahrrad mitnehmen,

in Obersdorf nach links (bezogen auf die Zugfahrtrichtung), den Ort durchqueren,

den Abzweig links nach Münchehofe nehmen,

in Münchehofe an der Kirche links in die Alte Seestraße einbiegen,

wo die Nummer 7 und der Name Lisek am Briefkasten stehen, da findest du uns.

(3,5 km vom Bahnhof Obersdorf.)

Bitte gib vorher Bescheid, falls du kommen willst.

Im Frühjahr begannen wir ohne viel nachzudenken den ersten Teil unseres neuen Gartens

mit allerlei Obststräuchern zu bepflanzen.

Natürlich war uns klar, dass die Erde rings um unsere Sträuchlein nicht so "sauber"

bleiben würde wie am Anfang.

Zuerst hatten wir die (etwas naive) Idee auf den freien Flächen erwünschte oder

sogar nutzbare Kräuter wachsen zu lassen bzw. gezielt anzusiedeln. Einige Wochen lang

schien das gut zu gehen.

Aber dann kamen die Disteln, Brennnesseln und anderen Plagegeister.

So eine Distel kann ja mal ganz schön sein ...

... aber im Garten werden die stacheligen Gesellen doch sehr schnell lästig,

insbesondere wenn sie sich ungehemmt ausbreiten.

Nun kommt erschwerend hinzu: Die noch zu bepflanzende Fläche (die, wie man auf den folgenden

Fotos sieht, nicht gerade klein ist) war bis zum vorigen Jahr ein Kornfeld.

Der Boden sollte sich von der einseitigen Acker-Nutzung erst einmal etwas erholen.

Deshalb hatten wir auf einem Teil der Fläche im Frühjahr Lupinen eingesät.

Das war sicher kein Fehler. Ein Streifen wurde nur umgebrochen. Auf dem Restabschnitt, der völlig

unbearbeitet blieb, ernteten wir für den Eigenbedarf etwas Korn, das sich aus den ausgefallenen Körnern

des Vorjahres entwickelt hatte.

Auf einem ehemaligen Acker

Obstbäume und -sträucher anzusiedeln gilt mit Recht als besonders schwierig. Kann es uns mit

vertretbarem Aufwand gelingen? Oder wird schon im nächsten Jahr alles Gepflanzte unter

Beifuß, Disteln, Brennnesseln, Klettenlabkraut, ... versinken? Müssen wir auf Dauer

durch hohe Disteln tappen? Oder lässt sich zwischen den Nutzgehölzen ein angenehmeres

Gras-Kräuter-Gemisch halten? Welche Alternativen gibt es?

Antworten kann uns vielleicht die Pflanzensoziologie geben.

Die Pflanzensoziologie beschreibt, welche Pflanzenarten in der Natur an bestimmten Standorten

gemeinsam vorkommen (können) und warum sie dies tun.

Unser Ausgangspunkt ist zunächst eine Getreideacker-Unkrautgesellschaft, wie sie zum Beispiel

durch Kornblumen, Mohn und (geruchlose) Kamille charakterisiert ist. Der im vorigen Jahr in Nutzung

genommene und zuvor stark verkrautete Teil des Gartens befindet sich größtenteils im Zustand

einer Fettwiese. Kleine Teile zeigen Merkmale einer Queckenrasengesellschaft, die Wegeflächen entwickeln

Trittpflanzengesellschaften.

Wohin wird sich unser ehemaliger Acker entwickeln? Auch zu einer Fettwiese oder

(im anderen Extremfall) zu einer von der gewöhnlichen Eselsdistel (Foto) bestimmten Gesellschaft?

Dazwischen gibt es diverse Möglichkeiten:

- Hackunkraut- oder Ruderalgesellschaften kurzlebiger Pflanzen entstehen, wenn wir die Fläche

regelmäßig hacken.

- Würde regelmäßig gemäht, dann hätten Fettwiesengesellschaften oder

(falls der Boden trockener als erwartet bleibt) Queckenrasen eine Chance.

- Ist unser Standort tatsächlich so warm, wie er im ersten Vergleich mit Strausberg erscheint,

könnten wir mit thermophilen Saumgesellschaften und Staudenfluren (mit Dost, Storchschnabel-Arten und

vielen anderen Kräutern) rechnen.

- Sehr wahrscheinlich ist bei nicht flächendeckender Bearbeitung das Entstehen von

Beifuß-Ruderalgesellschaften in ihren vielfältigen Varianten (zum Beispiel mit

Zaunwinde und Giersch - auch nicht gerade das Ziel unserer Wünsche, Gundermann und Wiesenkerbel,

Kletten und Taubnesseln oder Eselsdisteln und Reseden).

Ein Sonderfall ist die Möglichkeit Nummer 2. Eine stabile, zu Pflege- und Erntearbeiten begehbare Wiese

wäre zwischen den Obstgehölzen durchaus zu erreichen. Voraussetzung wäre jedoch die

ständige Mahd oder Beweidung. Erstere lehnen wir wegen des hohen Energieaufwands (in Form von

Kraftstoff!) ab, letztere setzt die Beschränkung auf Hochstammobst voraus. Dann hätten wir

eine Streuobstwiese - ein langfristig funktionierendes, aber pflegebedürftiges Ökosystem.

Da wir auf kleinere Obststräucher nicht verzichten wollen, kommt auch dies für uns nicht

in Frage. Auf Dauer eine Wiese zu entwickeln ist also keine Option.

Mit Ausnahme des Falls 1 (regelmäßiges Hacken - was angesichts der Flächengröße

unrealistisch ist) enthalten alle ansonsten zu erwartenden Gesellschaften Kratzdisteln und viele (angesichts des

nährstoffreichen Bodens) auch Brennnesseln. Keine schönen Aussichten.

Na gut! Nehmen wir einmal an, eine mehr oder weniger lange Distel- und Brennnesselzeit ließe

sich nicht vermeiden. Was würde danach geschehen? Sofern der Boden durch die landwirtschaftliche Nutzung

nicht allzu sehr degradiert und irreversibel geschädigt ist (was wir eigentlich nicht befürchten),

würde sich an unserem Standort auf lange Sicht wieder der hier heimische Eichen-Hainbuchen-Mischwald entwickeln.

Zuvor wären einige Vorwald- und Gebüsch-Stadien zu durchlaufen. All das ist natürlich

nicht unser eigentliches Ziel.

Wenn wir uns die Zusammensetzung der entsprechenden Pflanzengesellschaften einmal ansehen, dann fallen

Überschneidungen mit der Liste der von uns gewünschten Fruchtgehölze auf.

Süß- und Sauerkirschen, Äpfel, Pflaumen, Esskastanien, Ebereschen,

Winterlinden, Mispeln und Haseln passen bestens hierher. Das legt die folgende Zielvorstellung nahe:

Es soll ein Waldgarten werden, das heißt eine den natürlichen Wald- und

Gebüschgesellschaften

ähnliche Pflanzengesellschaft, in der die Nutzgehölze dominieren.

Mit einem Waldgarten (einer Permakultur - über die Begriffe wollen wir hier nicht streiten) haben

wir in Strausberg bereits gute Erfahrungen gemacht. Solche waldähnlichen Pflanzengemeinschaften

können über lange Zeit stabil funktionieren. Und das beste: Der Arbeitsaufwand ist minimal.

Von den gefürchteten Plagegeistern bleibt uns dann (wie ein Blick in die Charakteristika des

Eichen-Hainbuchenwaldes ebenso wie die Betrachtung der umliegenden realen Wälder zeigt)

vermutlich nur noch der Giersch.

Wie können wir unser Ziel erreichen?

Die Pflanzensoziologie brachte uns auf die folgende Idee:

Warum sollte es nicht möglich sein, die natürliche Abfolge der Pflanzengesellschaften

bis hin zum gewünschten Zielzustand etwas zu beschleunigen bzw. zu verkürzen,

indem wir Arten, die eigentlich erst etwas später an der Reihe wären,

schon zu Anfang mit einbringen? Die Pflanzen werden diesen "großen Sprung" sicher um so

besser akzeptieren, je schneller es gelingt, die für spätere waldähnliche Phasen typischen

und notwendigen schattigen und halbschattigen Flecken herzustellen (die unsere Kratzdisteln

mit Sicherheit unterdrücken werden). Dazu wollen wir die nach soziologischen

Gesichtspunkten ausgewählten Gehölze in der notwendigen Dichte nahezu lückenlos pflanzen.

Ob das so funktioniert, wissen wir nicht. Es ist ein groß angelegtes Experiment. Insbesondere ist

unklar, ob und wie schnell der Boden mitspielt. Spannende Beobachtungen stehen uns bevor.

Da sich die Zwischenschritte auf dem Weg zum Eichen-Hainbuchenwald nicht mit Sicherheit voraussagen lassen,

weil mehrere Wege und eine beträchtliche Zahl von Pflanzengesellschaften nicht auszuschließen sind,

wissen wir nicht so genau, welche Gehölze für unsere Idee am besten geeignet sind. Deshalb wollen wir

auf den beiden Seiten des die Fläche teilenden Mittelweges zwei verschiedene Varianten ausprobieren:

Die tiefer liegende Hälfte wollen wir, in Anlehnung an den Verband von Vorwaldgesellschaften

Sambuco-Salicion capreae, mit Holunder, Salweiden, Zitterpappeln, Feldahorn, Stiel- und Traubeneichen füllen.

Auf der anderen Hälfte orientieren wir uns an der Gebüsch-Ordnung Prunetalia und pflanzen

wilde Vogelkirschen, Ebereschen, Haseln, Feldulmen, Zitterpappeln, Feldahorn, Stiel- und Traubeneichen

zusammen mit Kirsch- und Pflaumenbäumen sowie Brombeeren.

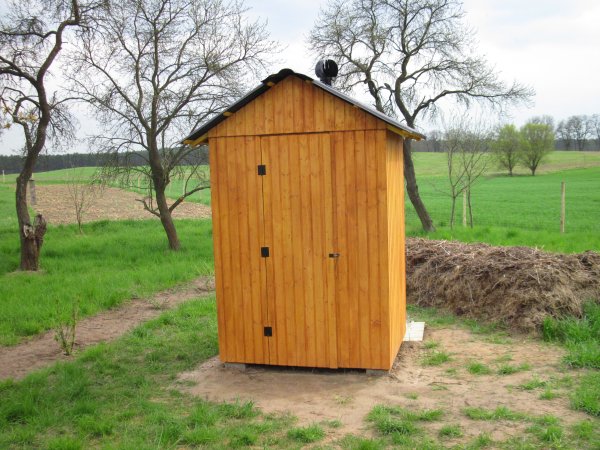

Am Rande der Pflanztage können wir gern auch über andere Öko-Themen wie z.B. diese

Komposttoilette nach vietnamesischem Vorbild reden.

Neugierig geworden? - Dann komm zu uns!